社労士試験は、国家資格試験の中でも難関試験とされており、毎年の合格率は6~7%と15人に1人合格するかどうかの合格率となってます。

この情報だけ切り取ってしまうと到底受験する気も失せてしまいそうにはなりますが、本記事では社労士試験の合格率が低い理由やその合格率を上げるための施策について解説していきますので一緒に見ていきましょう!

直近10年間の社労士試験の合格率推移

まずは直近の10年間の社労士試験の合格率推移を見ていきましょう。

| 年度 | 受験者数 (人) |

合格者数 (人) |

合格率 |

| 平成28年 (2016年) |

39,972 | 1,770 | 4.4% |

| 平成29年 (2017年) |

38,685 | 2,613 | 6.8% |

| 平成30年 (2018年) |

38,427 | 2,413 | 6.3% |

| 令和元年 (2019年) |

38,428 | 2,525 | 6.6% |

| 令和02年 (2020年) |

34,845 | 2,237 | 6.4% |

| 令和03年 (2021年) |

37,306 | 2,937 | 7.9% |

| 令和04年 (2022年) |

40,633 | 2,134 | 5.3% |

| 令和05年 (2023年) |

42,741 | 2,720 | 6.4% |

| 令和06年 (2024年) |

43,174 | 2,974 | 6.9% |

| 令和07年 (2025年) |

43,421 | 2,376 | 5.5% |

例年、社労士試験の合格率については、5~8%の範囲を推移しており、記事冒頭でもお伝えした通り15人に1人受かるかどうかの合格率となってます。

では、なぜこんなにも合格率が低くなってしまうのか?

このあたりの理由を5つのポイントで掘り下げていきたいと思います。

社労士試験の合格率が低くすぎる5つの理由

まず結論から申しますと、社労士試験の合格率が低くなってしまう理由については以下の5つのポイントが絡んでると考えられます。

- 試験科目数が多く法改正が頻繁にあるため学習範囲が膨大

- 試験の合格基準点には総得点と科目ごとの足切り点がある

- 全科目の試験が1日で行われるため解答速度&集中力持続が求められる

- 科目合格制度がなく科目ごとの基準をクリアしても翌年にはリセットされる

- サラリーマンの受験生が多く学習時間の確保が困難

これらについてそれぞれ掘り下げて解説していきます。

試験科目数が多く法改正が頻繁にあるため学習範囲が膨大

| 試験科目 | 選択式 計8科目(配点) | 択一式 計7科目(配点) |

| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 労働者災害補償保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 雇用保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | |

| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 合計 | 8問(40点) | 70問(70点) |

出典:社会保険労務士試験の概要(1)試験科目:社会保険労務士試験オフィシャルサイト

社労士試験では合計8科目が試験範囲となり、1科目ごと範囲が広くテキスト量で考えると1科目200~300ページあります。

また、毎年のように法改正が実施されますので、年度ごとに学習し直す必要ある範囲も発生し、過去の知識のままでは間違ってしまう範囲もあり、知識のアップデートが必須となります。

他の国家資格でもここまでの科目数を試験範囲とする試験は稀なため、合格率が低くなってしまう理由の一つに挙げられます。

試験の合格基準点には総得点と科目ごとの足切り点がある

他の国家試験でも科目ごとの足切り点が存在するものもありますが、社労士試験においても総得点とは別に各科目ごとの選択式/択一式でそれぞれの足切り点が設けられてます。

以下は、令和7年度(2025年度)の合格基準点となります。

| (1)合格基準点 |

| 本年度の合格基準は、次2つ条件を満たした者を合格とする。

① 選択式試験は、総得点22点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働者災害補償保険法、労務管理その他の労働に関する一般常識及び社会保険に関する一般常識は2点以上)である者 ② 択一式試験は、総得点42点以上かつ各科目4点以上(ただし、雇用保険法は3点以上)である者 ※ 上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから昨年度試験の合格基準を補正したものである。 |

| (2)配点 |

| ① 選択式試験は、各問1点とし1科目5点満点、合計40点満点とする。 ② 択一式試験は、各問1点とし1科目10点満点、合計70点満点とする。 |

選択式に関しては1科目5点満点中3点、択一式に関しては10点中4点が足切りラインとなり、1科目でも条件に満たない場合は総得点がクリアしていたとしても不合格になってしまうというかなりシビアな基準が設けられてます。(年度によっては科目ごとの足切り点で調整が入ることもあります)

科目数が多い分、どうしても得意科目、苦手科目が出てしまいがちですが、社労士試験においては得意を伸ばすよりはいかに苦手を克服するかが合格のカギを握るといっても過言ではありません。

全科目の試験が1日で行われるため解答速度&集中力持続が求められる

社労士試験については、毎年8月下旬の日曜日に実施されますが、上記科目の試験を1日ですべて実施されます。

| 着席時間 | 試験時間 | 出題形式 |

| 10:00 | 10:30~11:50(80分) | 選択式 |

| 12:50 | 13:20~16:50(210分) | 択一式 |

また、選択式:80分/択一式:210分とある通り、各試験方式ごとの1問にかけられる時間は選択式:1問8分/択一式:1問3分とかなりシビアであり、少しでも読み解きに時間がかかってしまうと全ての問題がこなせないという事態にも陥ってしまいます。

高い集中力と解答速度が合格のカギを握ると言えますし、このあたりを模擬試験などでシュミレーションをしていないと本番試験で実力が出せないまま終戦を迎えてしまうことになってしまいます。

科目合格制度がなく科目ごとの基準をクリアしても翌年にはリセットされる

税理士試験などでは科目合格制度が設けられているため、当年度に合格した科目に関しては次年度以降は免除される仕組みとなってますが、社労士試験に関しては科目合格制度がないため、例えば1科目の選択式で合格基準に満たなかった場合は、試験としても不合格、かつ翌年もフル科目受験しないいけなくなります。

社労士試験ではこういったかなり過酷な条件が課せられているため、1年間フルで学習したがたった1科目落としただけで、翌年も全く同じ勉強をしないといけなくなるため受験生の心を折るには十分な材料となりえます。

サラリーマンの受験生が多く学習時間の確保が困難

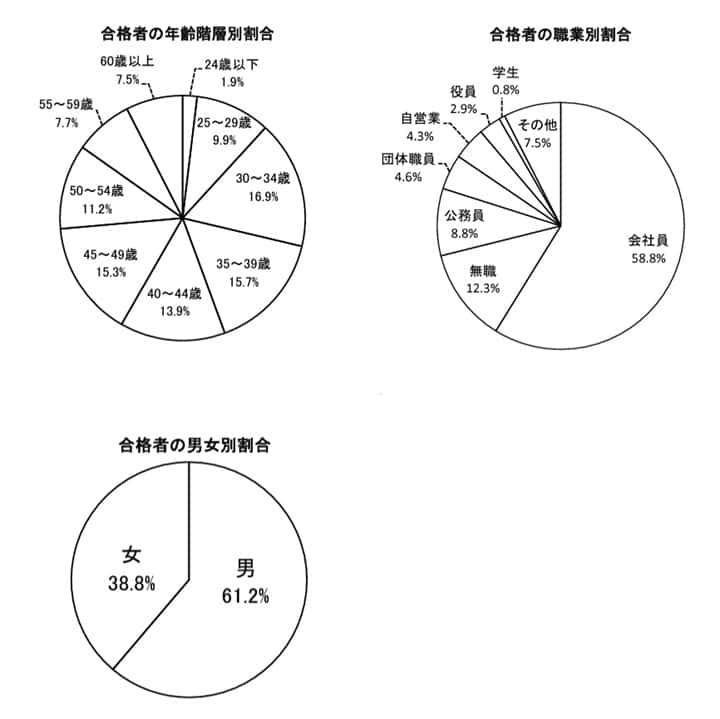

こちらは社労士試験のオフィシャルが出してる社労士試験受験生の年齢層、職業別、男女比の分布となりますが、会社員の割合が6割近くを占めており、公務員、団体職員を含めて約7割以上の方が働きながら受験勉強をされている結果となってます。

サラリーマンの方でも毎日が9時~18時でキッチリ終わる仕事だったらまだタイムマネジメントもしやすいとは思いますが、繁忙期での残業、付き合いでの飲み会/接待など計画を狂わす要素は存分にあるため、こういった状況下で勉強時間を確保するという点がかなり難易度が高いと考えられます。

また、社労士試験に関しては一般的に合格するまでに必要な学習時間が約1000時間と言われているため、平均すれば1日3時間は試験対策に向き合う時間を確保する必要があります。

こういった点からも平日はスキマ時間を有効活用して勉強時間の確保、休日は平日分を取り返すためにガッツリ勉強というふうに仕事の状況を加味した学習計画を立てる必要があります。

社労士試験の合格率を飛躍的に向上させる方法とは?

社労士試験の合格率が低くなってしまう理由を解説してまいりましたが「じゃぁどうすればいいの??」って思ってしまいますよね?

市販の参考書、過去問を購入してひたすら勉強しまくるって方も多いと思いますが、受験生の半数以上は社労士試験対策に特化した通信講座/通学講座を受講していると言われており、それらの受講生合格率は例年一般合格率の2~4倍とかなり高い水準をキープしております。

これらの通信講座/通学講座を受講した方を含めた一般合格率が6%ほどとなっているため、逆をいえば独学で勉強した場合の合格率はもっと低くなってしまうとも言えます。

試しに令和5年度(2023年度)の合格者の半数が通信講座/通学講座を受講し一般合格率の3倍の合格率で合格してたと仮定した場合の独学受験での合格率をシュミレーションした結果が以下となります。

| 試験全体 | 講座受講 | 独学受験 | |

| 受験者数 | 42,741人 | 7,124人 | 35,618人 |

| 合格者数 | 2,720人 | 1,360人 | 1,360人 |

| 合格率 | 6.36% | 19.09% | 3.82% |

合格者の半分を何らかの講座を受講していると仮定した場合、講座受講生:19.09%/独学受験生:3.82%となり、独学の場合は6%よりももっと低い合格率になってしまうことが分かると思います。(あくまでもシュミレーションとなりますが、独学のみの場合は少なくとも6%よりは確実に下がると考えられます)

合格率の差は実に5倍!

つまりは、定量的な情報からの導きとなりますが、相対的に通信講座/通学講座を受講することで独学受験に比べて飛躍的に社労士試験の合格率を上げることに貢献していると結論付けることが出来ます。

なお、参考までに当サイトでもご紹介している社労士試験対策を専門に行ってる資格学校の令和5年度(2023年度)の受講生合格率は以下となってます。

| 一般合格率 | スタディング | アガルート | フォーサイト |

| 6.36% | 28.80% | 28.57% | 26.40% |

先ほどのシュミレーションだと一般合格率の3倍で見積もりましたが、上記の通信講座に関しては概ね4倍以上の実績を叩き出してますね^^

注)年度によって合格率は異なるためあくまでも参考値として捉えてください

通信講座/通学講座が独学よりも優れている点とは?

社労士試験対策に特化した通信講座/通学講座を受講すれば合格率が高くなる傾向になるのは分かったが、なぜ合格率が高くなるのか?

この点については、以下のポイントで独学よりも優位性があると考えられます。

- 過去の試験傾向を分析し出題される範囲に絞って効率よく学習できる

- 受験生のレベルに合わせていつ/何をするべきかのカリキュラムが明確に決まっている

- 社労士指導経験豊富な専任講師による授業で効率よくインプットできる

- スキマ時間を効率的に使えるEラーニング環境が充実してる

- 理解できないところは質問サポートなどを活用し不明点がほったらかしにならない

社労士試験合格に特化した学習教材やカリキュラムが用意されている点から考えても独学よりも優位性が高いのは理解できると思いますが、もちろん無料で受講できるわけではなくそれなりの予算が必要になってきます。

大手資格学校の通学講座の場合、相場的に20~30万円とかなり高額になってきますが、その点、通信講座の場合はカリキュラム的にはほとんど差はなくかつ10万円前後(キャンペーン利用などを使えばさらに安く)で受講することも可能です!

おすすめの社労士試験対策講座

社労士試験対策に特化した通信講座のうち、受講生からの評判も良く合格実績も豊富な通信講座を4校ピックアップしてご紹介します。

が、先に結論をお伝えすると、とにかく予算を抑えたい方はスタディング、運営実績や不合格時の返金制度など総合的な面ではフォーサイト、アガルートがおすすめになってきます。

スタディングの社労士通信講座

おすすめポイント

おすすめポイント- 講義付きの通信講座としては業界最安価格!

- 受講生の合格率がめちゃくちゃ高い

(2023年度試験の実績で一般合格率の4.5倍!) - 教材のすべてがデジタル化されたオールWEB対応の次世代型通信講座!

- テキストは図表解説が多いフルカラー&暗記モード、メモ機能などがすべてスマホで操作出来る!

- 講義教材は通信講座専用に収録されており、専任講師がダイナミックに動くスライドを用いて分かりやすく解説

- 一問一答の問題集機能、過去問から厳選されたセレクト過去問集など演習機能も完備

- 学習レポート機能やスタディング受講生の学習状況共有機能(勉強仲間機能)などサブコンテンツも充実

スタディングのおすすめ講座コース

| 講座コース名 | 受講料(税込) |

| (給付金対象) 社労士合格コース フル |

67,320円 |

| 社労士合格コース スタンダード | 53,820円 |

| 社労士合格コース ベーシック | 42,120円 |

※赤字の価格は無料講座受講時のクーポン割引価格

\まずは無料講座で教材をチェック!/

フォーサイトの社労士通信講座

おすすめポイント

おすすめポイント- とにかく受講生の合格率がかなり高い

(2023年度試験の実績で一般合格率の4.13倍! - 図表による解説が豊富なフルカラーテキストで視覚的に学ぶことが出来る

- 講義教材は通信講座専用に収録されたハイビジョン映像でかなりキレイ!

- 質問サポート/Web学習システムなど通信講座で必須のサポートは完備

- バリューセット割引適用時の価格は講義付きの通信講座の中ではかなり安い

- バリューセット3については、フォーサイトの学習基準に達して不合格だった場合は、受講料全額返金の保証付き!

おすすめ講座コース

| 講座コース名 | 受講料(税込) |

| (給付金対象) バリューセット1(基礎+過去問) |

78,800円 |

| (給付金対象) バリューセット2(基礎+過去問+直前対策) |

110,800円 |

| (給付金対象) バリューセット3(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)※DVDなしコース |

121,800円 |

| バリューセット3(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)※DVDありコース | 133,800円 |

※赤字の価格はバリューセット割引適用時の価格

\ハイクオリティ&安心の実績でオススメ度No.1!/

アガルートの社労士通信講座

おすすめポイント

おすすめポイント- 受講生の合格率がむちゃくちゃ高い(2023年実績で一般合格率の4.46倍!)

- 合格に必要な情報だけを見やすくわかりやすくまとめられた講座オリジナルのフルカラーテキストで学ぶことが出来る!

- 講義映像はマルチデバイス対応なので、スマホでスキマ時間を活用して視聴が出来る

- 質問サポートは専用のFacebookグループ内で回数無制限で行える

- 受講料はそれなりにしますが、割引キャンペーンの利用、アガルートアカデミーの割引制度利用でかなり安くなる

- それ以上に合格者特典がかなり強力!(受講料全額返金 or 合格祝い金3万円が進呈される!)

アガルートのおすすめ講座コース

| 講座コース名 | 受講料(税込) |

| 社労士試験合格講座(基礎講義&総合講義) | 87,780円 |

| 社労士試験合格講座(入門総合カリキュラム フル) | 139,040円 |

| 社労士試験合格講座(入門総合カリキュラム ライト) | 112,640円 |

※赤字の値段は2024年06月16日までの割引価格

\高い合格率&合格祝い特典が強力!/

迷ったら「スタディング」がおすすめ!その5つの理由とは?

当サイトでおすすめしている社労士通信講座であれば、合格実績にもとづいた学習カリキュラムで社労士試験対策をバッチリ行えますが、“どれにしようかなぁ??”と迷われてる方にはぜひスタディングをおすすめしております!

そのあたりの理由を5つのポイントで解説させていただきます!

スタディング社労士講座まとめ

スタディングの社労士通信講座は要約すると

- 高水準な受講生合格率

- スキマ時間の活用に適したオンライン講座

- AIをフル活用した学習サポート機能が秀逸

- 業界最安水準の受講料

- 合格祝い制度の活用で実質受講料を下げれる余地あり

という内容となっており、まさにこれから社労士の試験対策を始める初学者の方にピッタリな通信講座だと断言できます!

もちろん他校にも魅力的なポイントがありますが、迷ったらスタディングで社労士試験対策を進めていきましょう!

無料講座で感触をチェック!

無料講座で感触をチェック! スタディングの社会保険労務士講座では、講座を購入する前にお試しで無料講座を受講することが出来ます!無料お試しでは、講座の初回版(ビデオ講座、音声講座、テキスト、スマート問題集、セレクト過去問集)と短期合格セミナー動画「社会保険労務士合格法」「スタディング 社会保険労務士講座活用術」を視聴することが出来ます。

なお、無料講座登録すればもれなく受講料15%OFFクーポンがもらえますので、ぜひゲットしておきましょう!

スタディングの社会保険労務士講座では、講座を購入する前にお試しで無料講座を受講することが出来ます!無料お試しでは、講座の初回版(ビデオ講座、音声講座、テキスト、スマート問題集、セレクト過去問集)と短期合格セミナー動画「社会保険労務士合格法」「スタディング 社会保険労務士講座活用術」を視聴することが出来ます。

なお、無料講座登録すればもれなく受講料15%OFFクーポンがもらえますので、ぜひゲットしておきましょう!

\15%OFFクーポンもゲットしよう!/

社労士試験の合格率まとめ

本記事では社労士試験の合格率に関する情報を整理しご紹介してまいりましたが、独学にせよ講座を受講するにせよ、最終的には受験生であるアナタがいかにしてモチベーションを維持しつつ社労士試験対策に向き合えるかがカギとなります。

合格率を向上させることが見込める通信講座を受講しただけでは合格することは到底無理な話なので、社労士試験対策講座はあくまでも学習に真摯に取り組める方のブーストツールと考えていただければよいかと思います。

とにもかくにも合格率激低の難関資格に立ち向かうために最善の準備をして臨むようにしましょう!